原標題:鎮館之寶大云寺五重舍利寶函

銅匣銀槨金棺玻璃瓶

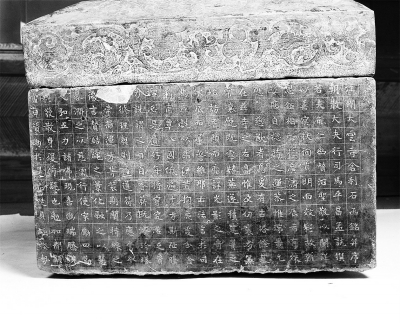

石函

出生時代:唐代

珍藏單位:甘肅省博物館

出土地點:涇川縣

1964年12月,在甘肅省涇川縣城關鎮水泉寺發現的唐代大云寺塔基地宮,出土了一套舍利容器。共5件,由石函、銅匣、銀槨、金棺和玻璃舍利瓶組成,大小套置在一起。最外層為石函,高42.5厘米,長50.5厘米,寬49.5厘米。由質地堅硬的灰色大理石制成。方形覆斗頂,頂上正中刻方格,內刻“大周涇川大云寺舍利之函總一十四粒”,陰文隸書。外刻纏枝西番蓮紋一周。石函四壁陰刻《涇州大云寺舍利石函銘并序言》,并有參與舍利發現和奉安儀式的職官、僧眾提名,共千余字,紀年為“延載元年”(694年)。第二層為銅匣,高12.7厘米,長12.3厘米,寬12.3厘米。形同石函,通體鎏金,鏨刻忍冬紋,蓋頂嵌一銀質十二瓣蓮花,蓮花中心鑲一桃形銀珠。蓋與身之間背面安裝二個銀質合頁,正面安裝三個花瓣形銀扣,掛鎏金銅鎖鑰。第三層為銀槨,高9.3厘米,長7.5厘米,寬5.4厘米。覆瓦式蓋,通體鏨刻纏枝忍冬紋,兩側各安裝兩圓環,底座呈長方形,四面有勾欄平座一周,空間鑲嵌菱形花紋。第四層為金棺,高6厘米,長7.5厘米,寬6厘米。形同銀槨,棺蓋及棺身用金片、珍珠、綠松石鑲嵌成大蓮花,周圍又飾以金片組成的小蓮花。銀槨和金棺下面的墊座及四周貼以五瓣梅為圖案的織錦。金棺內有一檀香木小隔板。金棺內置一玻璃瓶,高2.6厘米。長頸、圓腹、平底、白色透明。內裝舍利14粒,形如米粒,質似珍珠,最大者徑不足0.5厘米,中間有人工所穿的小孔。瓶上蓋古銅色絲質小帕。

舍利,梵文為sarira,是指人經火葬后留下的結晶體。相傳佛教創始人釋迦牟尼涅槃火化后,所遺舍利被當時印度的八個國王分取,帶回本國造塔供養。119年后,篤信佛教的摩揭陀國王阿育王,在統一了印度半島的大部分后,為了弘揚佛法,取阿阇世王所藏四升舍利,分盛于84000個寶匣內,并在世界各地建造了84000座寶塔以供之。隋仁壽元年(601年),隋文帝敕令將所得14粒佛骨舍利送入涇州大興國寺(今大云寺)地宮供養。武則天時期,偽造載有女人當皇帝故事的佛典《大云經》,并“敕兩京諸州各置大云寺一處,藏《大云經》,使僧人升高座講解”。在這一政治背景下,涇州在隋大興國寺遺址上建造涇州大云寺,動工之際,發現了隋代供養的舍利。武則天認為是吉兆,遂請人精心打制金棺、銀槨、銅匣,以玻璃瓶盛裝14粒佛骨舍利,配以石函,藏入地宮,建塔立寺。這套舍利容器,是現今發現最早的棺槨式瘞埋舍利的實物資料,是佛教文化與中國本土習俗相融合的一個例證。被定為國寶級文物,現珍藏于甘肅省博物館。

記者茹實(圖片由甘肅省博物館信息資料中心提供)

文章來源:中國甘肅網_甘肅日報 責任編輯:劉姍

已有0人發表了評論